Individuelle Wege zum Erfolg durch projektbasiertes Lernen

Luca Heiniger ist Schulleiter und Lehrer am Internat Grosshaus in Aeschi bei Spiez. Die internatsinterne Schule ist auf die Bedürfnisse von autistisch wahrnehmenden Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. In kleinen Klassen werden sie in ihren Fähigkeiten und Interessen gefördert und in der Aussenwohngruppe trainieren sie das soziale Miteinander. Wir haben mit Luca Heiniger über die Reizüberflutung in der Schule, das Ritual des Händeschüttelns und Ideen für projektbasiertes Lernen an Volksschulen gesprochen.

Welche schulischen Situationen sind typischerweise herausfordernd für autistisch wahrnehmende Kinder und Jugendliche?

Was ich sagen muss, ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen stark voneinander unterscheiden. Als Hauptproblematik beobachte ich aber meistens den sozialen Bereich – in der Volksschule kann es überfordern, in einer grossen Gruppe mitzukommen und sich wohlzufühlen. Wenn autistisch Wahrnehmende etwas nicht verstehen, beschäftigt sie das noch lange und bis dahin fehlen die Kapazitäten, um aktiv am Unterricht teilzunehmen. Die Struktur, die die Schule bietet, kann eine Hilfe sein. Doch oft gibt es im Schuljahr trotzdem viele ungewisse Faktoren wie Schullager oder Sporttage. Auch was in den einzelnen Schulfächern passieren wird, ist oftmals nicht bereits im Vorfeld klar. Weiter können die vielen Reize im Klassenzimmer und auf dem Pausenplatz zu einer Überlastung des Nervensystems führen. Autistisch wahrnehmende Kinder und Jugendliche erleben Licht, Geräusche, aber auch Emotionen und Stimmungen oftmals intensiver als neurotypische.

Wie muss die schulische Ausbildung für autistisch wahrnehmende Kinder und Jugendliche gestaltet sein, damit sie später positiv auf ihre Schulzeit zurückblicken?

In einer idealen Schule können sich die Lehrpersonen Zeit nehmen, um das Zwischenmenschliche zu begleiten; um zu übersetzen und zu erklären. Autistisch wahrnehmende Kinder und Jugendliche ziehen sich oft aus Schutz zurück und nicht, weil sie das wirklich wollen. Das Klischee vom Einzelgänger stimmt nicht, aber viele machen leider die Erfahrung, dass es so einfacher geht. Es ist anstrengend, intensive Emotionen auszuhalten, Konflikte auszutragen und Gespräche zu führen.

Und auch die vielen Reize und die Unklarheiten im Schulalltag belasten.

Genau. In einer grossen Schule wird es schwierig, Reize wie Geräusche zu reduzieren. Vielleicht muss man einfach ruhige Rückzugsorte mit gedämpftem Licht schaffen. Vielleicht könnte man autistisch Wahrnehmenden auch erlauben, die Pause im Klassenzimmer zu verbringen, anstatt auf dem Pausenplatz mit vierhundert anderen Kindern spielen zu müssen. Lager und Spezialtage müssten gut vorbesprochen werden. Dabei darf man den Kindern und Jugendlichen aber auch etwas zutrauen und die Fähigkeit, sich flexibel auf Neues einzulassen, Stück für Stück geduldig trainieren.

Welche Talente und Fähigkeiten bringen autistisch wahrnehmende Kinder und Jugendliche mit in die Schule?

Wie alle Kinder und Jugendliche bringen sie sehr vieles mit. Sie haben sicher oftmals viele Interessen und auch ein grosses Wissen in einem bestimmten Bereich oder Bereichen. Was ich bei vielen autistisch Wahrnehmenden beobachte, ist, dass ihnen Ehrlichkeit und Gerechtigkeit sehr wichtig sind. Es lässt sie nicht in Ruhe, wenn sie etwas als ungerecht empfinden; sie wollen verstehen, warum der eine Schüler das darf und der andere nicht. Da wir eine Klasse von nur 8 Schülerinnen und Schülern unterrichten, können wir uns Zeit nehmen, um in Kleingruppen solche Themen zu diskutieren und den sozialen Umgang miteinander zu üben.

Wie hat dich die Arbeit mit autistisch wahrnehmenden Kindern und Jugendlichen geprägt? Was hast du von ihnen gelernt?

Ich habe noch stärker gelernt, dass sich die Wahrnehmungen von uns Menschen unterscheiden – egal ob neurotypisch oder neurodivergent. Wir alle erleben anders. Vielleicht nimmst du dieses Zimmer als hell wahr, für mich ist es hier vielleicht eher dunkel – beides ist richtig. Diese Haltung einzunehmen hat mein Verständnis für meine Mitmenschen vertieft. Ich habe durch meine Arbeit auch gelernt, Normen zu hinterfragen. Handlungen, die für mich ganz selbstverständlich erscheinen, sind für autistisch Wahrnehmende oft unverständlich und führen zu Fragen, die mich auf eine gute Art und Weise herausfordern. Es ist für mich eine Einladung, mir Gedanken darüber zu machen, ob es beispielsweise so etwas wie das Händeschütteln am Morgen wirklich braucht und ob mir das wichtig ist.

Warum ist es so wichtig, den autistisch wahrnehmenden Kindern und Jugendlichen Raum für das Ausleben ihrer Spezialinteressen zu geben?

Der Alltag ist für autistisch Wahrnehmende oftmals sehr anstrengend: das Soziale kostet Kraft und auch, sich den Erwartungen der Gesellschaft anzupassen. Beim vertieften Arbeiten tanken die Kinder und Jugendlichen Energie. Zudem ist es motivierend, etwas machen zu dürfen, was man gerne tut. Wir alle brauchen Pausen, eine Belohnung und Tätigkeiten, die uns guttun. Die Kinder und Jugendlichen bringen zum Teil grosse Fähigkeiten in ihren Interessensbereichen mit – es wäre schade, diese nicht zu fördern.

Warum wird im Grosshaus projektbasiert unterrichtet?

Aus dem einfachen Grund, weil es funktioniert. Der projektbasierte Unterricht ist aus einer ressourcenorientierten Haltung heraus entstanden: Ich möchte primär fördern, was gut ist und was da ist, ohne dabei die Defizite wegzulassen. Die individuellen Projekte werden auch als Belohnung eingesetzt. Wenn die Kinder und Jugendlichen gewisse Ziele erreichen, Einsatz zeigen und mitmachen, wollen wir ihnen bewusst Zeit für ihre Projekte zur Verfügung stellen.

Wie entstehen die Projekte?

Das ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder und Jugendliche wissen sehr genau, was sie interessiert, andere bringen kein ausgeprägtes Interesse mit oder haben stark wechselnde Interessen. Die meisten kommen mit ein bisschen Unterstützung auf spannende Ideen. Dazu gehört auch, dass wir ihnen Werkzeuge und Material zur Verfügung stellen, was wiederum die Kreativität anregt. Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen dabei, ihre Ideen in eine sinnvolle Form zu bringen; gemeinsam entwickeln wir ein Konzept.

Kannst du mir ein paar Beispiele von aktuellen Projekten nennen?

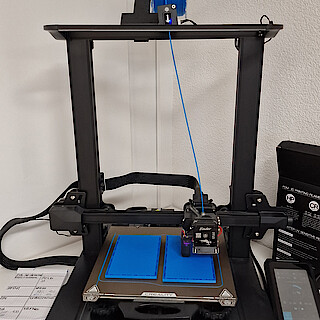

Der 3D-Drucker ist nach wie vor sehr beliebt. Einer der Jugendlichen wollte löten – weil ich das nicht so gut kann, habe ich einen Mitarbeiter organisiert, der ihm das beibringen konnte. Mittlerweile hat der Jugendliche das Löten bereits einem weiteren Mitschüler beigebracht. Der eine Schüler taucht sehr gerne in die Welt von Romanen ein, eine andere Schülerin liest sehr gerne Fachliteratur zu verschiedenen Themen. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler basteln häufig oder stellen ganze Schlachten mit Legomenschen nach. Auch das Videoschneiden, Fotografieren und Bearbeiten von Fotos sind beliebte Projekte. Programmieren ist immer wieder gefragt – ich habe zwei Lehrgänge, die sie selbstständig durcharbeiten können. Unser IT-Mitarbeiter lässt diejenigen, die sich besonders viel Wissen angeeignet haben, Websites programmieren. Auch die Internatswebsite entstand in Zusammenarbeit mit unseren Jugendlichen.

Welche überfachlichen Kompetenzen werden beim projektbasierten Lernen gefördert?

Durchläuft ein Projekt alle Teilschritte von der Idee über die Planung und die Umsetzung bis zur Auswertung und Selbstreflexion, kann eine breite Palette an Kompetenzen geübt werden: Vorbereiten, Organisieren, Strukturieren. Ein Projekt ist häufig mit Fehlern, Rückschlägen und Frust verbunden – im sinnvollen Umgang damit werden persönliche Kompetenzen geübt. Meine Aufgabe ist es, Projekte nicht gleich beim ersten Hindernis enden zu lassen und trotzdem auch feinfühlig zu sein; nicht jedes Projekt muss bis zum Schluss durchgezogen werden. Nach Abschluss eines Projekts werden der Prozess und das eigene Lernverhalten reflektiert. Soziale Fähigkeiten werden gefördert, wenn ein Projekt zu zweit durchgeführt wird. Grundsätzlich legen wir in der Schule keinen Schwerpunkt auf das Soziale; die Schule soll für die Kinder und Jugendlichen ein Ort sein, an dem sie in Ruhe für sich arbeiten dürfen. Die Kinder und Jugendlichen wohnen im Inserat und es ist ihr tägliches Brot, auf den Wohngruppen das Sozialleben zu üben, sei es beim gemeinsamen Mittagessen oder dem Nachmittagsausflug.

Welche Herausforderungen sind mit dem projektbasierten Lernen verbunden und wie werden sie bewältigt?

Manchmal gilt es, eine Enttäuschung zu begleiten. Vielleicht die Enttäuschung darüber, dass etwas nicht klappt oder dass ein Wunschprojekt nicht umsetzbar ist. Es würde zum Beispiel den Rahmen sprengen, einem Schüler ein Auto zur Verfügung zu stellen, damit er daran herumbasteln kann. Das projektbasierte Lernen ist sicher mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, weil ich mir ab und zu Neues beibringen muss, damit ich ein Projekt begleiten kann. Mich frustriert manchmal die fehlende Ausdauer der Schülerinnen und Schüler; ich organisiere das Material und dann schwindet plötzlich das Interesse. Manchmal gelingt es mir, die Motivation erneut zu entfachen, manchmal muss ich akzeptieren, dass ein Projekt versandet und damit mein Mehraufwand.

Welche Vorteile hat das projektbasierte Lernen für Kinder und Jugendliche, aber auch für die Lehrpersonen?

Der Hauptvorteil ist sicher, dass sich das projektbasierte Lernen positiv auf die intrinsische Motivation auswirkt. Es macht Spass zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler in ihre Projekte investieren, was sie im Prozess lernen und was für tolle Produkte am Schluss entstanden sind. Da ich selbst nicht alles kann und auch nicht jeden Teilschritt nachvollziehen kann, bringen mich die Resultate manchmal zum Staunen.

Wie kann projektbasiertes Lernen – oder Teile davon – auch an der Volksschule umgesetzt werden?

Projekte zu planen und umzusetzen ist eine Kompetenz, die geübt werden muss. Man muss sicher mit kleinen Projekten anfangen, zum Beispiel mit der Gestaltung eines Plakats zu einem selbstgewählten Thema oder mit dem Durchführen eines Interviews mit einer Person, die sich die Schülerinnen und Schüler selbst aussuchen. Als Lehrperson braucht es eine Portion Mut, um die Klasse selbstständig etwas umsetzen zu lassen und dabei den Rahmen von Projekt zu Projekt etwas zu erweitern. Das Einbeziehen von externen Personen, die eine gewisse projektrelevante Fähigkeit vermitteln können, ist auch an Volksschulen möglich. Dabei kann es sich um Lehrpersonen aus dem Kollegium oder um Eltern der Schülerinnen und Schüler handeln. Wichtig ist sicher auch, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass es dabei um etwas gehen soll, was sie persönlich interessiert – es soll sich für sie nicht so anfühlen, als wäre das Projekt bloss ein weiterer Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Noch schöner wäre es, wenn sie verstehen, dass sie für sich lernen. Wenn sie das begreifen, macht das alles so viel einfacher.

Was ist das Wichtigste, was Kinder und Jugendliche in der Schule lernen sollten?

Selbstwirksamkeit. Wenn die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie etwas können; sich mutig trauen, Neues auszuprobieren und dann Erfolge erleben, stärken sie damit ihr Selbstbewusstsein. Dazu gehört auch, gesund mit Fehlern umzugehen. Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, was Lernen ist und wie sie selbst am besten lernen. Natürlich sind noch weitere Kompetenzen von Bedeutung: Organisationsfähigkeit, Kommunikation, Selbstreflexion. Dazu gehört auch, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und damit zu wissen, wo die eigenen Grenzen liegen.

Was wünschst du dir für die Bildungslandschaft der Schweiz?

Mehr Zeit für Beziehungen. Könnten wir die Beziehung ins Zentrum stellen, dann würde Lernen besser und einfacher gelingen. Die Frage ist, wie wir das erreichen können. Meiner Meinung nach braucht es sicher kleinere Klassen – eine grosse Forderung in Anbetracht des Lehrermangels, ich weiss. Das ist das, was ich am meisten schätze an unserer Arbeit in Aeschi; wir dürfen über die Beziehung arbeiten und das würde dem ganzen Schulsystem guttun. Das bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Schülerinnen und Schüler – wir nehmen sie wahr und wir nehmen sie ernst.